Di Valeria Camia e Alessandro Vaccari

Servono, oggi più che mai, percorsi dal basso quando si studia, analizza o anche solo guarda il fenomeno migratorio, nelle sue diverse sfaccettature, piuttosto che limitarsi a constatarlo e contrastarlo dall’alto. È questo, in estrema sintesi, uno dei messaggi più forti e chiari lanciati da Paolo Ruspini, che è professore associato al dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre, ricercatore associato all’Istituto di Ricerche Sociologiche dell’Università di Ginevra e che da qualche tempo porta questo messaggio anche nella didattica e – dunque – ai giovani.

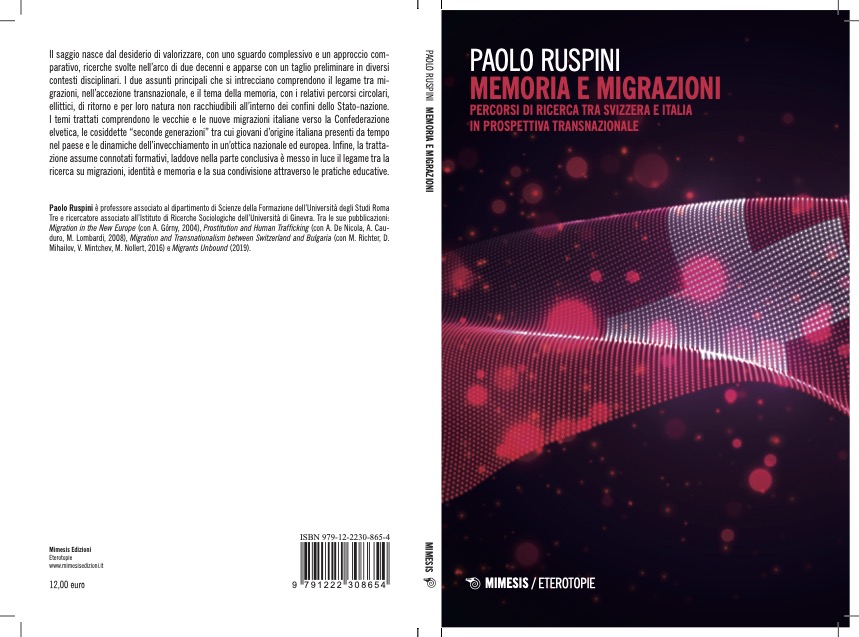

In Memoria e Migrazioni. Percorsi di ricerca tra Svizzera e Italia in prospettiva transnazioale (Mimesis Edizioni) che si propone di sistematizzare e approfondire una serie di ricerche condotte nel corso di due decenni, con particolare riferimento al contesto svizzero, otre a offrire un quadro d’insieme delle tematiche affrontate, Ruspini presenta anche un quadro teorico di riferimento nello studio delle migrazioni a evidenziare il legame tra ricerca accademica e pratiche formative. Dunque, chi si aspetta un saggio “per addetti ai lavori” e puramente teorico troverà invece una proposta concreta: un modello didattico che può essere utilizzato per insegnare le migrazioni in modo nuovo e coinvolgente; un modello che ci invita a guardare oltre i confini nazionali e a considerare le migrazioni come un fenomeno complesso e multiforme, che coinvolge persone e luoghi in tutto il mondo. In questo modo, possiamo comprendere meglio come si costruisce l’identità dei migranti e come la memoria giochi un ruolo fondamentale nel loro percorso.

«Durante il semestre primaverile 2021 – ci spiega Ruspini – ho impartito un corso su “Migrazione, identità e memoria in una prospettiva transnazionale”, online e in inglese, agli studenti del Master in Relazioni internazionali presso l’Università Eötvös Loránd (ELTE) di Budapest in Ungheria. L’esperienza ungherese, con la partecipazione di studenti provenienti da varie parti del mondo e fruitori di borse di studio del governo ungherese, ha avuto un valore particolare in quanto si è svolta nel contesto dell’Ungheria di Orban che non mostra alcuna sensibilità politica riguardo a queste tematiche e in genere a un’apertura culturale a studenti di tutto il mondo. A partire dal semestre autunnale dell’anno accademico 2022-23, poi, l’attuale versione aggiornata su “Migrazioni e società multiculturali” viene impartita sia in italiano sia in inglese a studenti di laurea magistrale presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Roma Tre di Roma, Italia. Il fondamento di questi corsi è radicato in un percorso precedente che ho svolto come visiting professor a diverse latitudini e nelle miei ricerche sui processi di integrazione e migrazioni internazionali guidate da una prospettiva comparativa – dunque non eurocentrica – e in un contesto transnazionale che permette di esplorare i collegamenti, le interconnessioni di memoria, migrazioni e identità tra diverse località in Europa e oltre.»

Come è possibile esplorare i processi di migrazione e memoria in una sorta di continuum, quindi includendo il modo in cui questi flussi reali e virtuali di persone e idee modificano il senso di appartenenza attraverso diverse generazioni? E ancora: come possiamo sfruttare al meglio le potenzialità delle seconde e terze generazioni per favorire l’integrazione e lo sviluppo delle comunità di immigrazione? In che modo queste giovani generazioni possono contribuire attivamente a plasmare la trasmissione della memoria tra le generazioni?

A fronte di queste – e altre – domande di ricerca, Ruspini sottolinea come la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni e alle attività rappresenti il punto di partenza di un percorso di apprendimento più ampio. Attraverso lezioni frontali, attività etnografiche e scambi peer-to-peer, agli studenti è dato di acquisire una comprensione approfondita delle migrazioni internazionali contemporanee, delle politiche migratorie europee, delle dinamiche identitarie e delle sfide che affrontano le diverse generazioni di migranti. «In questi corsi – conferma il professore – si assiste a un vero e proprio fermento di idee, dove studenti provenienti da culture diverse condividono le loro esperienze, dando vita a progetti innovativi. Emerge proprio come la diversità culturale sia una ricchezza inestimabile per comprendere a fondo le sfide legate alle migrazioni.»

Eppure, nonostante questa evidenza, gli studi migratori faticano ancora a trovare un posto adeguato nelle nostre università. «La mia stessa ricerca, sia in Svizzera che in Italia, ha costantemente evidenziato la natura interdisciplinare degli studi migratori. È quindi sorprendente – continua Ruspini – che gli studi migratori spesso incontrino difficoltà a trovare un posto all’interno delle rigide strutture disciplinari e richiedano invece un approccio che tenga conto di molteplici prospettive, dalla sociologia all’antropologia, dalla politica alla geografia.» «È ampiamente riconosciuto che le migrazioni stanno cambiando la natura e la portata delle relazioni tra le società di accoglienza e le comunità di immigrati e tra i membri delle stesse società ospiti. Una discussione approfondita sull’impatto di queste trasformazioni sociali nel settore dell’apprendimento non è però ancora avvenuto», scrive Ruspini nel capitolo quarto di Memoria e Migrazioni.