In Arabia Saudita, negli ultimi cinque anni, sono morti in circostanze sospette 274 lavoratori kenyoti, soprattutto donne che facevano le domestiche presso famiglie altolocate, senza contare i decessi ugandesi per i quali il governo non pubblica i dati.

L’anno scorso le morti sono state 55, il doppio rispetto all’anno precedente.

Le autopsie sono spesso vaghe e contraddittorie in quanto, nonostante l’evidente presenza di segni traumatici come costole rotte, ferite da bruciature e addirittura di scariche elettriche, la conclusione delle morti è sempre la stessa: cause naturali.

Ma partiamo dal principio. In Kenya e Uganda operano diverse agenzie di reclutamento che girano di villaggio in villaggio promettendo una paga di 250 dollari al mese, vitto e alloggio a ragazze e madri disposte a partire pur di mettere da parte un po’ di soldi. Le agenzie guadagnano una percentuale su ogni donna “acquistata” e lo stipendio viene pagato direttamente dalle famiglie presso cui andranno a lavorare. Sembra un quadro trasparente e proficuo per tutti, ma la realtà, come prevedibile in situazioni di forti squilibri di potere, è totalmente diversa.

In molti paesi poveri queste agenzie di collocamento per il lavoro domestico è diventato un business nazionale che punta a mandare centinaia di migliaia di persone in Arabia Saudita, ma quando per esempio una lavoratrice kenyota si è lamentata pubblicamente perché il suo datore di lavoro le aveva sequestrato il passaporto dicendole: “Ormai ti ho comprata”, il presidente non si è scomposto e ha risposto: “Puoi sempre attraversare il Mar Rosso a nuoto”.

È un circolo d’affari enorme, che prevede anche azionisti molto vicini alla famiglia del re saudita e proprietari di agenzie tra i ministri del governo kenyota. I siti espongono le foto delle ragazze africane con il pulsante “aggiungi al carrello”. Le pubblicità recitano: “cameriere kenyote in vendita.”

Risulta semplice immaginare che di fronte a una vera e propria compravendita di esseri umani le agenzie non si aspettino e non controllino che i diritti fondamentali delle lavoratrici vengano rispettati.

Un recente rapporto di Amnesty International ha documentato le vicende di oltre 70 donne kenyane che hanno trascorso periodi di tempo nel regno di Mohamed bin Salman: ingannate sul tipo di lavoro, costrette a faticare oltre 16 ore al giorno, private del giorno di riposo anche per due anni consecutivi e costrette a rimanere nell’abitazione in cui lavoravano, spesso sottoposte a violenza fisica e sessuale e a ogni genere di offesa. Le famiglie presso cui erano “impiegate” confiscavano i loro passaporti e telefoni e a volte trattenevano le loro paghe.

Molte donne hanno raccontato che, nonostante il lavoro fosse estenuante, non ricevevano cibo a sufficienza: a volte giusto gli avanzi, altre cibo scaduto, altre ancora proprio niente.

Le condizioni di vita all’interno delle abitazioni erano subumane: le lavoratrici domestiche dormivano in minuscoli ripostigli o sul pavimento accanto al letto dei bambini. Immancabili, in questa situazione da braccate in casa, senza documenti e senza possibilità di rivolgersi al sistema giudiziario o di chiedere aiuto all’ambasciata del loro paese, le aggressioni sessuali e i veri e propri stupri. Come nel caso di Judy, che era andata via dal Kenya esattamente per mettersi al riparo dal marito violento.

Il rapporto di Amnesty International descrive tra le cause più profonde di questo traffico di sfruttamento il “razzismo sistemico” dei sauditi nei confronti dei kenioti. Le intervistate hanno affermato di essere state spesso chiamate “animali” e “scimmie” dai membri della famiglia, compresi i bambini di cui si occupavano che, in alcuni casi, non si sono risparmiati di prenderle a bastonate per divertimento.

A queste condizioni di abuso bisogna aggiungere i casi di omicidi da cui siamo partiti. Una colf kenyota aveva telefonato alla madre in Africa gridando che il padrone l’avrebbe uccisa e gettata in una cisterna dell’acqua. Pochi giorni dopo è stata ritrovata morta in una cisterna sul tetto. Anche nel suo caso il referto citava: morte naturale.

Altri paesi che forniscono lavoratori domestici a basso costo, come le Filippine, sono riusciti a strappare alcune tutele per i propri cittadini, come un salario minimo garantito e la certezza di non dover consegnare il proprio passaporto. Paesi come il Kenya e l’Uganda non dispongono della stessa forza diplomatica e quindi contrattuale.

Quando una lavoratrice scappa o viene licenziata finisce in un centro di assistenza che però assomiglia molto di più a un centro detentivo. Per legge il rimpatrio non dovrebbe costare nulla ma un’inchiesta del New York Times ha svelato che nella realtà molte ragazze vengono trattenute finché non si riscattano pagando una cifra tra i 300 e i 400 dollari, come vere e proprie schiave.

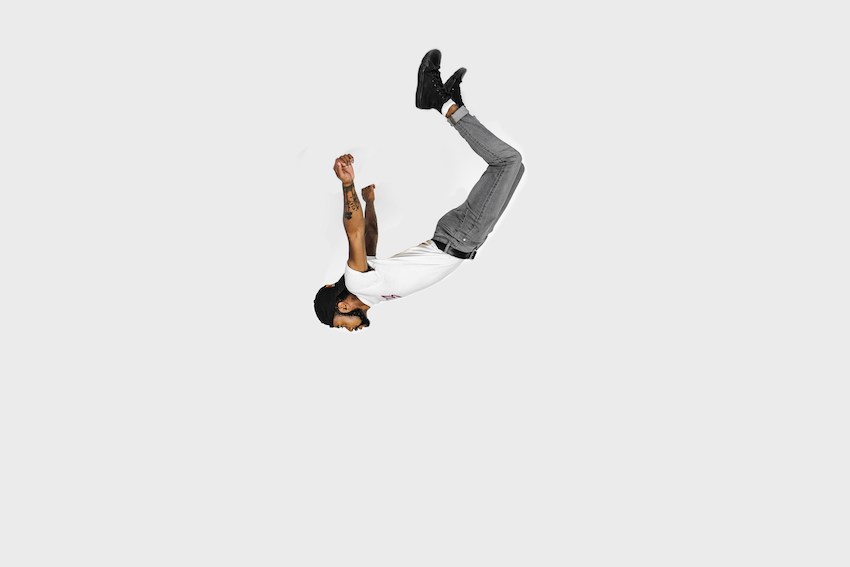

Alcune, senza la possibilità di pagare il riscatto, hanno tentato la fuga buttandosi dalle finestre.

E mentre questo enorme traffico moderno ed estremamente proficuo di esseri umani prosegue indisturbato, grazie anche all’indifferenza dell’opinione pubblica mondiale, decine di giovani donne partono scattando una foto sorridente con le due dita alzate in segno di vittoria per tornare mesi o anni dopo dentro bare, senza soldi se non un referto di morte falso e improbabile.