Mettiamo subito in chiaro una cosa: la letteratura femminile non esiste. Una cospicua cerchia di addetti ai lavori ci ha provato con tenacia a far circolare questa triste definizione. Evidentemente turbati dal fermento che sta caratterizzando l’editoria negli ultimi anni e che vede una sempre più grande e sfaccettata produzione letteraria di autrici, molte delle quali di grande successo, hanno sentito l’esigenza di circoscrivere e sminuire una realtà del tutto plausibile e legittima, all’interno di un sottogenere.

Viene da pensare, come spesso accade, che siano stati paura e ignoranza a indirizzare gli intenti.

Quando qualcosa non si conosce e non rientra più sotto il nostro controllo, tendiamo per natura a stereotiparlo.

In questo caso però l’appropriazione di questa terminologia risulta davvero fuori luogo perché basta scorrere velocemente i cataloghi delle varie case editrici per realizzare che non può esistere un sotto gruppo letterario in grado di includere tutto ciò che è stato scritto dalle donne negli ultimi vent’anni. Escludo volutamente i classici da questo discorso perché rischiamo di aprire parentesi infinite e non è questo l’intenzione dell’articolo.

Le definizioni più assertive puntano proprio sulla monotonia tematica e stilistica, una sorta di calderone di trame sempre uguali e dai finali prevedibili, oppure, nel caso dei saggi, dissertazioni femministe che si ostinano a rimarcare le ingiustizie di un’unica singola minoranza senza ampliare lo spettro di analisi sulle “vere” questioni calde delle nostre società. Infine riguardo allo stile, si è parlato di scrittura semplice, fin troppo scorrevole, superficiale.

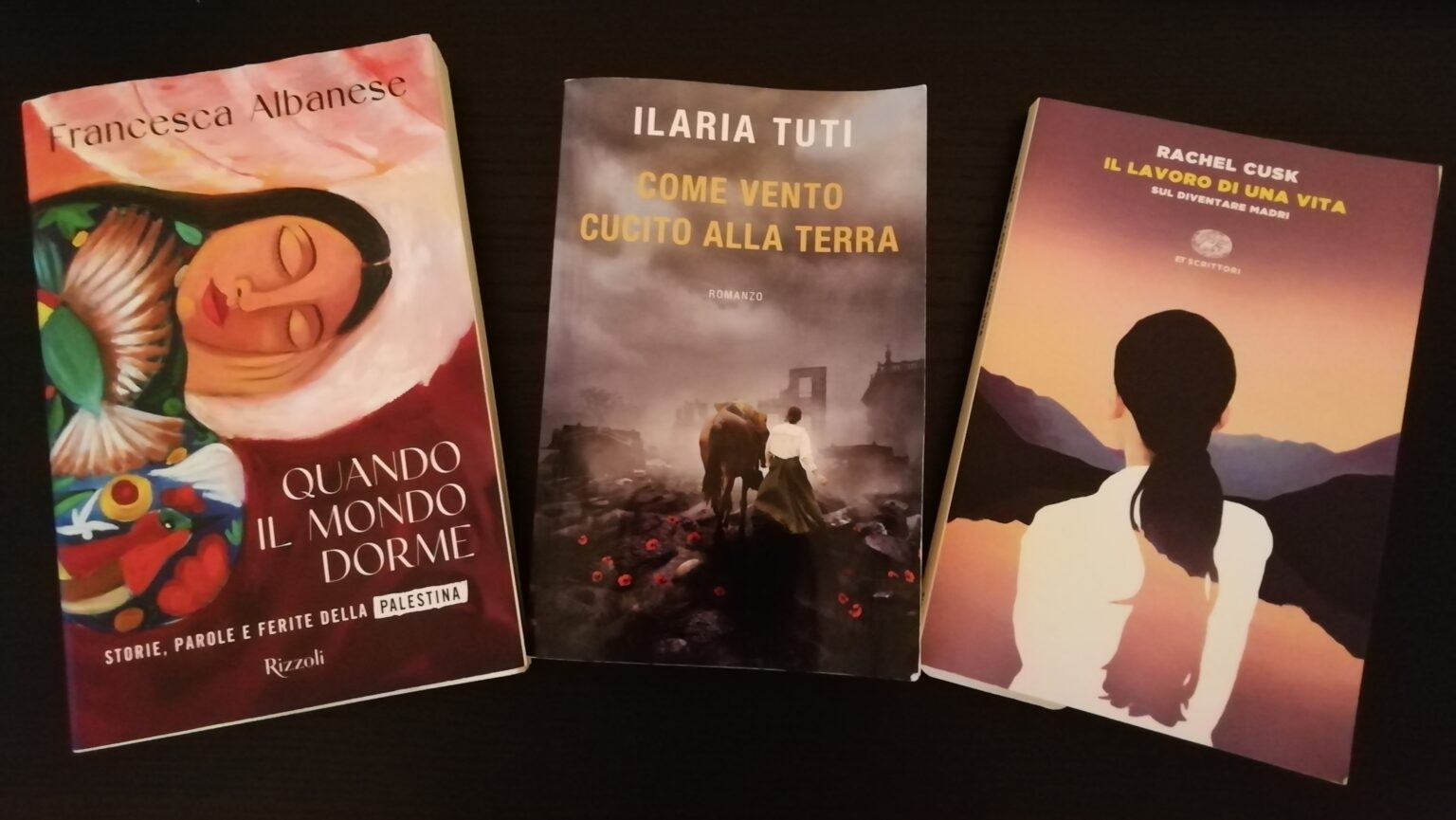

Ho scelto quindi di proporvi tre testi, presi dalle mie ultime letture, così diversi tra loro che soltanto una cosa hanno in comune: sonno stati scritti da una donna.

“Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese, Rizzoli

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, ha riscosso l’attenzione mediatica quando due mesi fa è stata direttamente sanzionata dagli Stati Uniti per aver pubblicato un rapporto in cui ha descritto in dettaglio come alcune grandi aziende hanno approfittato dell’occupazione illegale di Israele, del suo brutale sistema di apartheid e del genocidio in corso a Gaza.

Il suo tenace lavoro di informazione va avanti in realtà da anni, da prima del 7 ottobre. Nel suo libro racconta di una realtà, precedente e attuale che lei ha vissuto in prima persona durante i suoi anni a Gerusalemme. Lo fa attraverso dieci persone che attraverso percorsi diversi le hanno fornito un pezzo di consapevolezza in più che lei ci restituisce senza filtri, con una scrittura asciutta e cruda quanto serve per risvegliare le nostre coscienze.

Il libro comincia con la storia più atroce, quella di Hind Rajab, di cui proprio in questi giorni si è tornato a parlare grazie al film “The voice of Hind Rajab” vincitore del Leone d’argento al festival del cinema di Venezia. Hind, la bambina di sei anni morta dentro un auto tenuta sotto tiro dai soldati israeliani dopo aver atteso per ore l’arrivo dei soccorritori, uccisi tutti contro qualunque etica di neutralità, ci apre gli occhi su cosa significhi essere bambini in un Paese sotto assedio.

Alon Confino, grande studioso dell’olocausto, ci aiuta a comprendere i contrasti che possono albergare nel cuore di un ebreo che riconosce l’apartheid e ne vuole la fine. Abu Hassan ci guida tra i luoghi di fatica e sofferenza ai margini di Gerusalemme. Ghassan Abu-Sittah, chirurgo arrivato da Londra per entrare nel vivo dell’orrore più inimmaginabile, ci racconta ciò che ha visto; e Malak Mattar, giovane artista che ha fatto il percorso inverso, provando però a raccontare con la sua arte, la storia di chi ha dovuto lasciare Gaza per esprimersi e sopravvivere.

Ogni storia passa attraverso lo sguardo documentaristico di Francesca Albanese, sempre libero da pregiudizi, che vuole comprendere a fondo la complessità di un paese dilaniato, le sue dinamiche interne, restituendo la voce a chi non è mai stato ascoltato.

Rimane un senso di profondo disagio a fine lettura, come di fronte alla svelamento di un reperto raccapricciante, che è stato volutamente nascosto. Ma anche una consapevolezza più limpida e necessaria.

“Come vento cucito alla terra” di Ilaria Tuti, Longanesi

Ilaria Tuti, nata come scrittrice di romanzi gialli, grazie ai quali aveva già riscosso un notevole successo, ha intrapreso da alcuni anni la strada del romanzo storico, con risultati davvero sorprendenti.

La storia di Cate Hill, giovane chirurga di origini italiane, comincia a Londra nell’agosto del 1914, poco dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Il conflitto in corso e le effettive difficoltà per una donna di poter praticare la propria professione in ospedale costringono la sua esistenza e quella di sua figlia Anna al limiti della sopravvivenza, finché la dottoressa Flora Murray non le propone di unirsi al Women’s Hospital Corps , un energico gruppo di mediche e infermiere pronte ad attraversare la manica per realizzare il primo ospedale da campo completamente gestito da donne.

I feriti sono sempre più numerosi e gli ospedali ufficiali non bastano. Il progetto è folle ma Cate, un po’ per necessità, un po’ per risvegliare la sua ambizione sopita, accetta.

La sfida che queste pioniere della medicina devono affrontare è molto più ardua di quanto si aspettassero e non solo per le nuove e dilanianti ferite che si ritrovano a dover gestire per salvare la vita degli innumerevoli soldati saltati in aria nelle trincee, ma per l’aggressiva e ostinata diffidenza che gli stessi feriti, nonostante le loro condizioni disperate, manifestano verso di loro. Alcuni tentano addirittura la fuga piuttosto che passare sotto le “mani instabili di quelle donne”.

Tornate a Londra e chiamate a coordinare un altro ospedale, dovranno ritrovarsi a gestire anche il giudizio costante delle istituzioni, pronte a coglierle in fallo per confermare le loro reticente. Ma il loro lavoro, con turni massacranti, operazioni chirurgiche complesse e pazienti traumatizzati dalla vita in trincea, rimane ineccepibile. Introducono col tempo delle pratiche di riabilitazione che consistono nel far ricamare i soldati degenti: capitani, generali, uomini orgogliosi e chiusi nella loro fortezza di valori che pian piano imparano a fidarsi delle loro mediche e ad aprirsi a pratiche considerate spregevoli per un maschio.

Ed è in questo contrasto di chirurghe preparate e incrollabili e soldati fragili, amputati nel corpo e nell’anima che risiede la forza narrativa di questo romanzo, in cui i ruoli sembrano invertirsi all’interno di un contesto storico impensabile. Eppure l’ospedale da campo interamente gestito da donne è realmente esistito come l’introduzione del ricamo come tecnica di riabilitazione per i soldati, secondo fonti ufficiali che lo confermano.

Un romanzo avvincente, che seppur ben inserito per linguaggio e stile nel suo contesto storico, riesce a far emergere un messaggio estremamente attuale, sulla continua necessità delle donne di lottare per i propri spazi di lavoro, attraverso la dimostrazione costante del proprio valore e capacità, che da sempre, per essere riconosciute, devono come minimo dimostrarsi eccelse.

“Il lavoro di una vita, sul diventare madri” di Rachel Cusk, Einaudi

In questo breve ma densissimo memoir, la scrittrice inglese ripercorre il primo anno di vita di sua figlia, affrontando il tema della maternità da un’ottica inusuale, schietta e molto onesta.

Non viene tralasciato nessun ambito del cambiamento che affronta una donna dopo essere diventata madre: dal senso di alienazione a quello di colpa intrinseca in ogni azione della propria quotidianità, dalla pressione sociale che determina inadeguatezza a quel vortice di emozioni e sensazioni contrastanti che ogni donna vive verso quella nuova creatura che di fatto catalizza ogni attenzione e intenzione.

Il capitolo sulla privazione del sonno è così magistralmente descritto da catapultare il lettore dentro quel limbo di veglia perenne, il cui il corpo e la mente divergono, tra stanchezza cronica e allucinazioni, desiderio di fuggire e un’attenzione meccanica che impedisce di rilassarsi anche quando si potrebbe. L’autrice è stata molto criticata dopo l’uscita di questo pamphlet di rivelazioni scomode ma credo che come tutte le scritture complesse quest’opera permetta più gradi di lettura e se ci si affida al suo racconto si può cogliere la stratificazione di una voce unica, così poetica e chirurgica nell’affondare la penna nelle piaghe delle emozioni umane, nella potenzialità creativa di un’esperienza stravolgente e ancora troppo spesso edulcorata.

Lei, attraverso questo libro, pratica il suo mestiere al meglio delle sue possibilità, cercando la verità, qualunque essa sia e in qualunque forma voglia manifestarsi, che è di fatto l’unico patto vincolante che gli autori stipulano con i propri lettori.

Tre libri che consiglio caldamente, tre mondi, tre autrici diversissime, tre esperienze di lettura completamente diverse, prive di qualunque requisito per aderire alla “letteratura femminile”.